28圈(中国游)官方网站

发布日期:2025-06-23 10:33:46 点击次数:188

借鉴国际经验,上海可以把握几个重点:一是将观鸟需求前置性纳入城市规划,如新加坡在公园设计中专门设置隐蔽观鸟点;二是培育公民科学文化,像纽约中央公园观鸟活动那样,使民间观察成为生态监测的重要补充。三是在城市公园绿地也有更多设计感更强的与鸟类有关的展板、展牌狗子28平台,更好地进行观鸟和自然观察等领域的科学普及。这些探索都将为上海建设“生态之城”提供新思路。

28圈然而,“鸟友”的一句话提醒了她,“认识鸟,只是一个开始,鸟类的行为和变化也很有趣”。

这是Judy第一次参加线下的观鸟活动,她好奇地打开图鉴,对着上海常见鸟种惊呼:“好多生僻字!”

随着观鸟的深入,白头鹎、乌鸫、小䴙䴘、丝光椋鸟……这些之前拗口的鸟类名称在交流中逐渐变得熟悉可亲,到活动结束时,Judy已经可以脱口而出15种常见鸟的名字,甚至连字的写法也一并记得很牢。

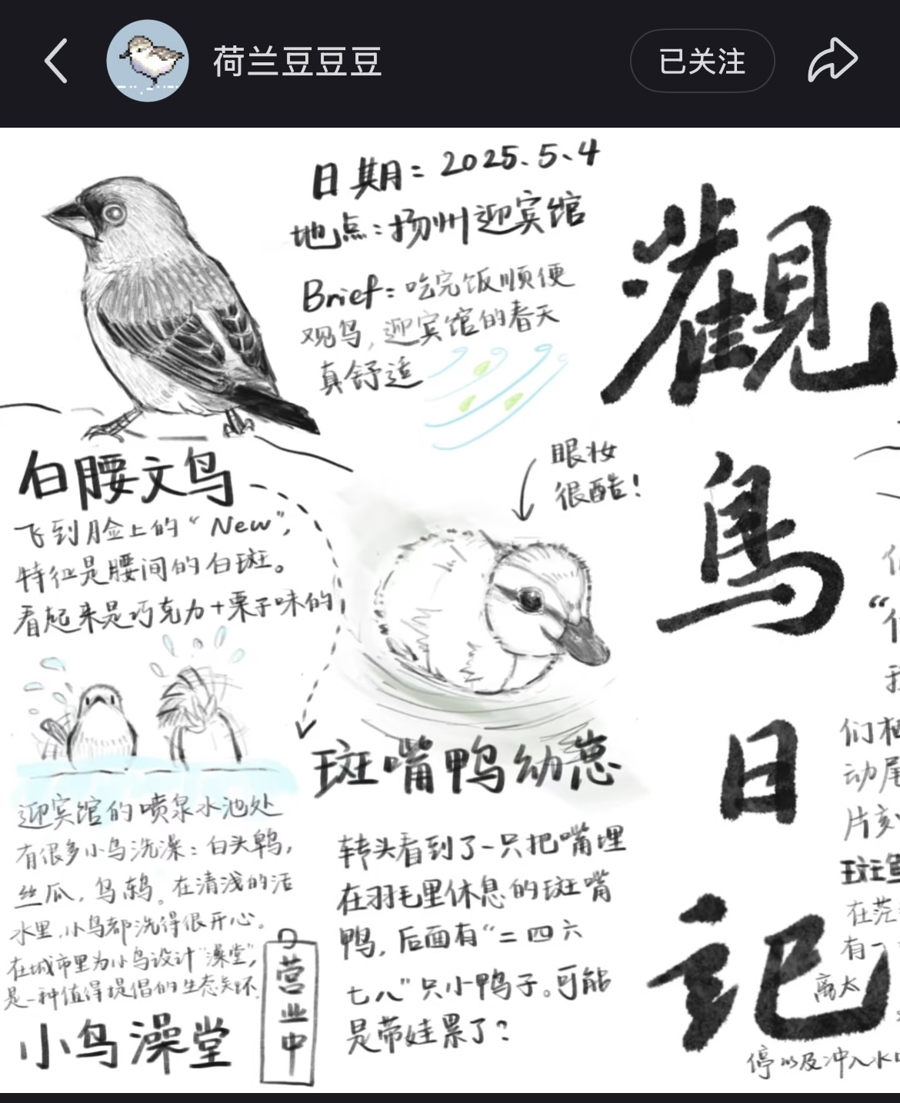

这种视角的转换产生了连锁反应。在母亲的鼓励下,豆豆开始用画笔记录观鸟见闻。“白头鹎团成一团简直就像三个冰淇淋蛋筒球”,她把这些观鸟的经历和创意发到网络上后,收到了相当多的共鸣。

“当观鸟的经济成本与专业门槛降低后,观鸟人自然会变多。”

当我们希望认识、描述或呈现这个复杂世界时,自然会衍生出更多可能性——探索未曾到访的城市绿地,学习鸟类生态学知识,练习自然插画,甚至尝试用编程分析鸟鸣声波。从观鸟开始,一场由内而外的改变就此发生。

其实,在这次观鸟行程中,木木西还带领一行人来到了一处计划外的观鸟点。彼时,许多资深的观鸟者正站在长焦相机的三脚架前凝神等待斑姬啄木鸟的出现,而“自然灯塔”的入门选手只在等待了片刻之后就离去了,似乎对观察到这样的“珍贵鸟种”并无执念。

如今,越来越多的年轻朋友从线上云观鸟走到了线下,他们会因为一张好玩的鸟图,或者一段有趣的鸟类视频,开启一场可大可小的观鸟之旅。

通过观鸟,豆豆重新发现了自我价值实现的可能,像她这样的年轻人不在少数,他们将观鸟视为认知世界的一种方法论:观察者需要放下预设,以开放的态度接纳复杂性。

“或许,将来我能成为专业的自然插画师。”

因圆润的身材和走路姿势,夜鹭有时会被误认为是企鹅,于是有了“中华田园企鹅”的外号。

因圆润的身材和走路姿势,夜鹭有时会被误认为是企鹅,于是有了“中华田园企鹅”的外号。

记者发现,伴随着观鸟文化的兴起,越来越多的“鸟人”在观鸟者、创作者、科普者等多重身份间自如切换。

“今天能看到夜鹭和珠颈斑鸠已经很满足了。”同样是参加观鸟入门活动的柚子,对这些“城市菜鸟”(城市中比较常见的鸟类会被戏称为“菜鸟”)很感兴趣,在她看来,物种当然有常见与稀有之分,但物种之间不存在“鄙视链”。

吱吱鸟(网名)就是一个典型的例子,她出门观鸟时,更常带着的是望远镜和画板。观鸟过程中,吱吱鸟会更加专注鸟的神态、身体形态和结构,以及运动时的姿势。随后,她大致描绘出鸟类的动态和神韵,回家后再翻阅鸟类图鉴或纪录片进行参考和细致创作。

阿笋小组的荣誉证书。原本的三等奖后修正为了二等奖。

阿笋小组的荣誉证书。原本的三等奖后修正为了二等奖。

阿笋在观察收集完上海的常见鸟种之后,曾经有过一段倦怠期,“好像都已经看完了,观鸟已经没有什么新鲜感了”。

【专家对话 】

另外,最近10年,参赛的人群也呈现出年龄越来越小、专业度越来越高等特征。其实,从观鸟大赛就可以一窥上海观鸟人群的变化,那就是观鸟群体的总数有了较大幅度的提升。

事实上,这类兼具趣味性与知识性的二创内容,既需要创作者深厚的鸟类知识储备,也体现了跨学科的创新思维。“口袋博物学家”主理人刘洁芸告诉记者,制作更多与人相关的鸟类科普,才能更好地“破圈”。

用最质朴方式,培养自然关怀

“我们会提供望远镜租赁服务,以便降低大家观鸟的成本。”木木西告诉记者,观鸟入门的课程一次收费80元,望远镜租赁服务一次30元。相较于目前市面上入门级的观鸟望远镜几百元的价格,这是一种更具性价比的选择。

这样的改变,又反过来继续激励着木木西这样的观鸟者在志愿者服务和自然导赏方面持续前进。

互联网的正向反馈,让吱吱鸟从单纯的绘画爱好者逐渐成长为鸟类周边产品创作者。

某社交媒体发布的《2025观鸟趋势报告》显示,观鸟正在成为新的户外生活方式。“鸟人”们也越发年轻,如果说,以前成为一名新晋“鸟人”需要专业设备、鸟类图鉴和野外生存技能,那么现在就只需要好奇心、手机和积极发问。

从记录小鸟育雏的明信片,到市面上独一无二的“鸟喙”胶带,再到观鸟爱好者钟爱的亚克力挂件,网友的留言成为她灵感的源泉,她的作品不断推陈出新。如今,吱吱鸟店铺里的胶带、贴纸、徽章等十几种周边产品不仅受到“鸟友”青睐,也吸引了许多未曾观鸟的年轻群体。

与Judy一样,来参加这次观鸟入门活动的其他伙伴们也被这些叫不出的名字给“难住了”。

在这之后,阿笋开启了新一轮的观鸟行动,她开始注意到凤头䴙䴘在求偶期独特的撞胸行为,大山雀有着与外表非常不符的“残暴”进食行为……

与此同时,随着科技的进步,摄影器材越来越简便,识别鸟类的工具越来越丰富,人们不仅可以看图识鸟,还可以听音识鸟,这让鸟类更容易被观测到。

山水自然保护中心科学顾问冯一迪也有同感狗子28平台,迈出从“0到1”的第一步才最为关键。不要被那些晦涩的生物学知识和昂贵的望远镜、相机所“绑架”,只有快乐观鸟,才能可持续。

城市周刊:上海能否借鉴国际经验,将观鸟与城市生态进一步紧密结合?

事实上,观鸟的价值还不仅反映在个人成长上。根据上海野鸟会2023年会员调查报告显示,观鸟人群中生态志愿者的比例显著高于普通人群。

时间倒回到5月24日早上8点,一到周末就要睡懒觉的Judy准时出现在了世纪公园门口,从自然导赏员木木西手中接过一只小型望远镜和一张画有上海常见鸟类的折页图鉴。

何鑫:尽管上海发现的鸟类种类有所增加,但观鸟的热点区域依然趋向于集中。如南汇东滩,由于开发建设,鸻鹬类数量下降了约40%。事实上,被拍到的鸟多了,也并不一定代表鸟类的生存环境在持续改善,这是目击率的问题,我们很难确认是存在十只鸟还是一只鸟被记录十次。

何鑫:观鸟活动的深层价值在于延续了博物学传统,18世纪博物学的核心是观察与好奇,这种内在驱动力至今未变。相比追求摄影成果的“打鸟”,传统观鸟更强调肉眼观察与环境互动,这种质朴方式恰恰最有利于培养持续的自然关怀。

那么,对于年轻“鸟人”而言,他们会随着时间的推移而失去观鸟的兴趣吗?

“认识它们之后,你会自然而然关心它们的处境,并承担一些力所能及的志愿工作。”木木西在成立“自然灯塔”之前就参加过很多鸟类志愿者的工作。“你不会觉得辛苦,这些生命本就和我们同在。”

“我曾经被困在优绩主义中,觉得人生价值必须用分数或具体指标来衡量。”她说。一次偶然的观鸟经历改变了这一切,“楼下小区的绿地平淡无奇,但当我看到一只白头鹎在枝头理羽时,整个世界突然灵动起来。生命本身就十足可爱,无法用任何标准去定义”。

对于年轻的“鸟人”而言,出门在外,身份都是自己给的。户外背包上晃动的小鸟徽章,社交平台的手绘鸟图,线下市集售卖的鸟类文创……观鸟之外,丰富的“鸟”元素构成了他们的辨识度。

何鑫:AI识鸟带来的最大挑战是人们可能会失去经过长期讨论来辨认一只鸟的耐心。我认为目前还不能完全信任AI,鸟类的识别是一个复杂程度很高的综合性工作。AI当然可以给出一个初步的答案,但往往仍需要经过二次观察或讨论来验证。

不过,当他们跟随着导赏员木木西的脚步,逐渐深入公园的密林之中和水域之上,当抬头与低头之间,他们所见到的灵动生物开始与折页上的图鉴进行一一匹配——黑水鸡有着明黄色的“大长腿”,棕背伯劳有猛禽般的弯钩嘴形……一种前所未有的乐趣便开始蔓延。

城市周刊:社交媒体的“观鸟热”还在持续,观鸟群体从“专业爱好者”向“年轻化、社交化”转变,您如何看待这一趋势?

通过创作,阿笋能更细致地观察鸟类特质,而自制周边产品带来的社群归属感与创造成就感,更是单纯拍摄无法比拟的。这种从观鸟到创作的延伸,让“鸟人”们不断拓展着对鸟类世界的探索边界。

数据显示,中国观鸟人群规模在2018年至2023年间增长了143%,其中25岁—35岁年轻群体占比最高。

事实上,这也是自然导赏的功能之一——发现日常鸟类的可爱之处,不再执着于珍贵鸟种的观察,观鸟的过程也会变得更有乐趣。

吱吱鸟的经历并非个例。大二学生阿笋在观鸟一年多后,便在市民观鸟大赛斩获二等奖。对她而言,画鸟是比拍鸟更深入的认知过程。

何鑫(上海自然博物馆自然史研究中心副研究员):首先是参赛的人数越来越多,参赛队伍从首届14支发展到今年60支;其次是参赛方式从最早的邀请制,变成了现在的报名制,并且名额“秒光”;最后是参赛人群的构成,参赛队伍不再是相互认识的朋友,有许多是来自各行各业、各种群体、各年龄层的爱好者,他们中也不乏“临时组队”。

2023年,吱吱鸟偶然发现阳台

更轻盈地走进自然

当然,这一方面让更多人有机会关注鸟类,但另一方面也容易产生为了“流量”而观鸟的行为,甚至出现为了拍到更清晰的鸟而修剪巢穴周围的树枝等行为。因此,我们依然需要强调:记录行为本身比完美影像更重要。不要让观鸟“炫耀”的属性战胜基于兴趣的“分享”属性。

“鸟人”的多重宇宙

将观鸟作为方法论

遇到对鸟类好奇的年轻人,她会热情推荐鸟类书籍,分享“上海野鸟会”等观鸟资源。这种跨身份的联动,让更多的人通过文创产品走进鸟类世界。就连她的家人朋友也在潜移默化中被感染,从随手分享拍到的鸟,到逐渐对观鸟产生兴趣。

用毛笔勾勒小鸟们的动态是吱吱鸟的独特风格。

用毛笔勾勒小鸟们的动态是吱吱鸟的独特风格。

吱吱鸟的评论区成了鸟类文创的开发探讨基地。

吱吱鸟的评论区成了鸟类文创的开发探讨基地。

世纪公园中成排的夜鹭已成为“著名”观鸟点。

世纪公园中成排的夜鹭已成为“著名”观鸟点。

当“新鸟人”们选择用望远镜替代长焦镜头,用画板勾勒鸟类的灵动姿态,用鸟类梗图传达日常情绪,观鸟这件小事正以更多意想不到的方式“破圈”。

“互联网上那些看似不起眼的鸟类梗图正在重塑着线下观鸟生态。”木木西说。

大量人群涌入观鸟赛道,不免让人担心“退潮”时的冷清。

最近,城市里的年轻观鸟人多了起来。与架着“长枪短炮”的老法师不同,他们更常选择望远镜、手机和画板进行观察和记录。

“口袋博物学家”自制的mbit鸟卡

“口袋博物学家”自制的mbit鸟卡

豆豆制作的观鸟日记。

豆豆制作的观鸟日记。

树上的麻雀、白头鹎,与麻雀不同,白头鹎的羽毛是非常鲜艳的橄榄绿,这一惊喜的发现被吱吱鸟记录下来,并传到了社交网络。这份惊喜不仅收获了大量点赞,更点燃了她的创作热情。

带着作品参加手账市集时,吱吱鸟还自然地承担起科普者的角色。

海报设计:曹立媛

海报设计:曹立媛

事实上,观鸟者的行动正在切实改变城市生态治理的方式。2023年,民间观鸟组织提交的《城市鸟类栖息地报告》直接促成了徐汇滨江3处人工湿地的生态改造;静安寺街道根据观鸟爱好者提供的白头鹎巢穴分布图,优化了行道树修剪方案。

木木西告诉记者,这是“自然灯塔工作室”在世纪公园举办的第三次活动,作为一家今年春天才刚刚成立的自然导赏小组,“自然灯塔”由白领木木西和绿化工程师小寒头搭建,她们希望以更轻盈的方式,欢迎那些对自然怀有好奇之心的年轻人。

豆豆的故事是另一个典型案例。在考研二战的压力中,观鸟成了她的“精神避难所”。

周末去公园看鸟,成了Judy的新爱好。

脖子上的望远镜是观鸟人的“标配”。

脖子上的望远镜是观鸟人的“标配”。

何鑫:如今,开始“观鸟”的契机变得非常多样,以前我们可能更多是受身边的老师、朋友们的影响进而激发了自身兴趣,而现在,社交平台上的鸟类纪录片、鸟类表情包,甚至一个可爱的鸟类徽章都能成为“观鸟”的契机。

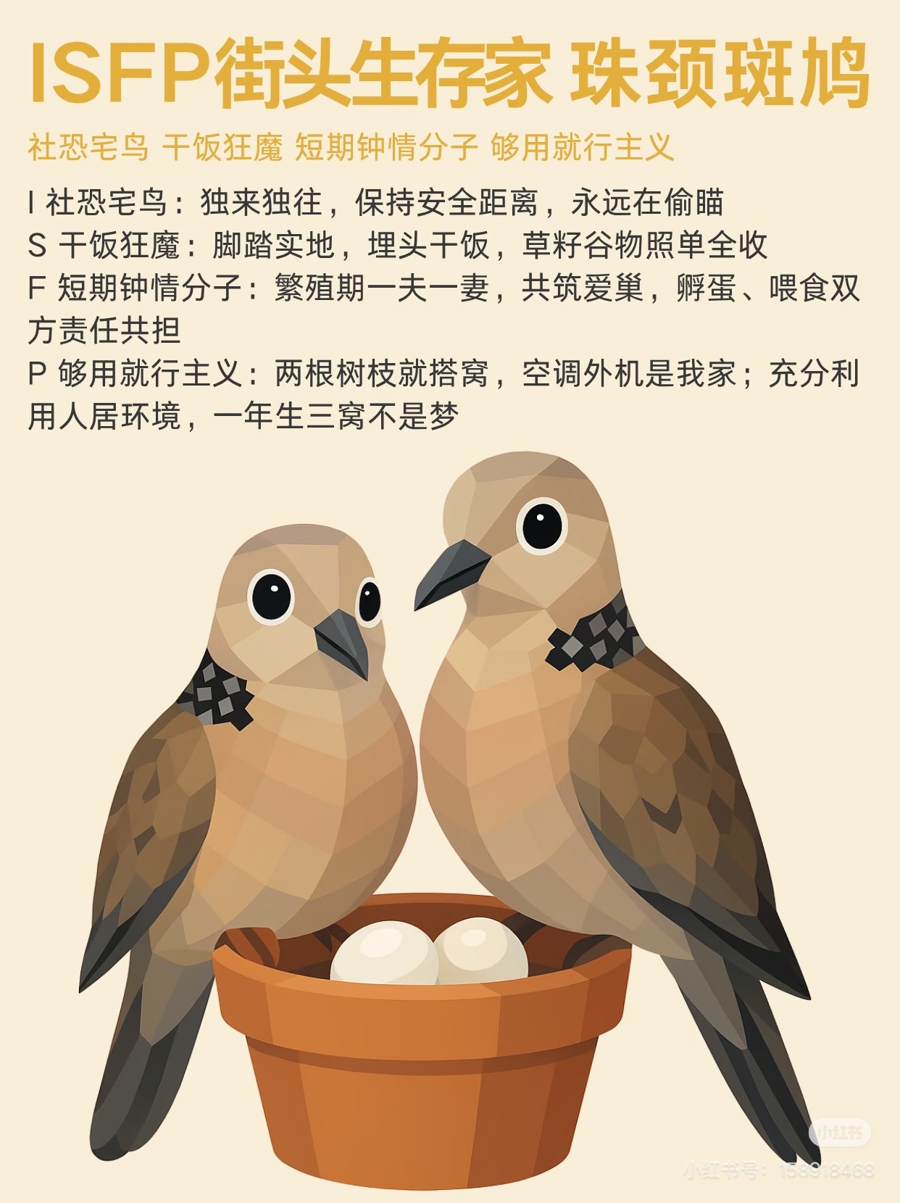

珠颈斑鸠表情包。其因经常在城市阳台、空调柜机、花盆等地高效筑巢而被戏称“一级建筑师”。

珠颈斑鸠表情包。其因经常在城市阳台、空调柜机、花盆等地高效筑巢而被戏称“一级建筑师”。

“在网上,夜鹭被网友们叫作‘中华田园企鹅’,珠颈斑鸠则有‘一级建造师’之称,它俩才是真正的顶流。”柚子笑着说。

这种转变似乎印证了一个重要事实:观鸟绝不是一个“一次性”的爱好。它更像是一把钥匙,能够打开一个更具体、更复杂、更多样的现实世界。

吱吱鸟与中国湿地博物馆联名的冰箱贴盲盒。

吱吱鸟与中国湿地博物馆联名的冰箱贴盲盒。

阿笋会在b站上寻找各种观鸟的知识进行学习。

阿笋会在b站上寻找各种观鸟的知识进行学习。

从幽默的小鸟梗图,到融入鸟类元素的生活用品,再到各大鸟赛现场的文创摊位,鸟类文化以多元姿态融入大众生活。而“鸟人”们在多重身份间的穿梭与融合,不仅丰富了自身的兴趣体验,更构建起一个从观察、创作到传播的完整生态链,让鸟类文化不断向外延展。

当越来越多的年轻人通过观鸟重新连接自然、认识自我时,我们或许不必过分担忧“退潮”的问题。因为真正的观鸟从来不是追逐潮流的运动,而是一种能够持续生长、不断深化的生活方式。观鸟作为方法论的真正价值,或许正在于它教会我们如何在一个复杂的、变化的世界里,保持观察、思考和成长的能力。

在互联网的加持下,鸟类文化的传播呈现出更丰富的形态。“口袋博物学家”推出的鸟类与MBTI结合的卡牌,以趣味方式解读鸟类习性,如将独来独往、适应力强的珠颈斑鸠对应ISFP人格,引发网友广泛讨论。

城市周刊:从志愿者到评委,您参加了20届的市民观鸟大赛,据您观察,观鸟大赛的人群(数量、结构、观鸟方式)有什么变化?

城市周刊:将AI技术运用于识鸟(如“懂鸟”)后,民众的观鸟门槛大大降低了,对于自然科普而言,这是一件好事吗?

观鸟App的使用也是降低观鸟知识获得成本的重要一环,如今“懂鸟”和“eBird”等应用的出现,让大家在观鸟的时候不再需要随身携带一本厚重且昂贵的《中国鸟类观察手册》。

城市周刊:上海观鸟热点区域是否发生了变化,鸟类多样性是否有显著提升?

世纪公园的黑水鸡。

世纪公园的黑水鸡。

值得关注的是,“鸟人”们的自发创作也逐渐受到了官方的关注。吱吱鸟受邀为中国湿地博物馆设计小䴙䴘周边产品狗子28平台,便是其中的典型案例。中国湿地博物馆陈展部主任俞静漪告诉记者,鸟类文创越发呈现年轻化、生活化趋势。博物馆联合26位流量博主打造鸟类IP文创集合店,多款产品售罄。

- 上一篇:名人堂(中国游)官方网站

- 下一篇:国际人(中国游)官方网站